0 引言

1 研究区概况与数据来源

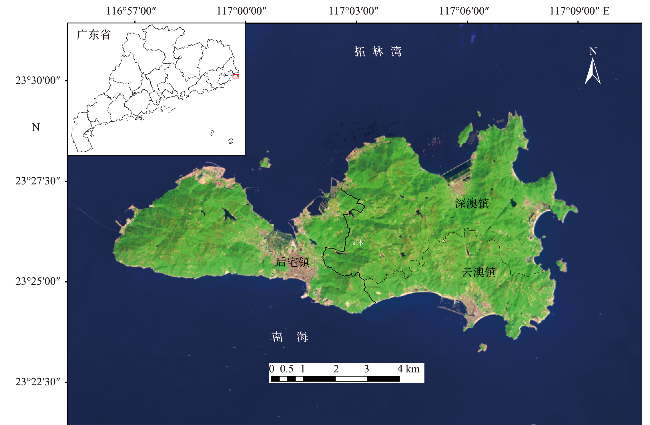

1.1 研究区概况

1.2 数据来源与处理

表1 数据来源与说明Tab.1 The data sources and description |

| 序号 | 遥感数据类型 | 成像时间 | 轨道号 | 空间分辨率/m |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Landsat2 MSS | 1976-11-10 | 129-44 | 60 |

| 2 | Landsat5 TM | 1986-12-23 | 120-44 | 30 |

| 3 | Landsat5 TM | 1996-10-31 | 120-44 | 30 |

| 4 | Landsat7 ETM | 2001-11-22 | 120-44 | 30 |

| 5 | Landsat7 ETM | 2008-12-11 | 120-44 | 30 |

| 6 | Landsat8 OLI_TIRS | 2013-12-01 | 120-44 | 30 |

| 7 | Landsat8 OLI_TIRS | 2017-11-10 | 120-44 | 30 |

| 8 | Landsat8 OLI_TIRS | 2021-12-07 | 120-44 | 30 |

2 研究方法

2.1 海岸线分类及提取

表2 海岸线分类依据Tab.2 Basis for classification of coastlines |

| 类型 | 海岸线特征 | 图片示例 | |

|---|---|---|---|

| 自然岸线 | 基岩岸线 | 岸线较曲折,明暗界限明显,色调深或呈灰白色。 |  |

| 砂质岸线 | 海域和陆域分界非常明显,岸线平直,常形成一条与海岸平行的滩脊。 |  | |

| 人工岸线 | 港口码头 岸线 | 海陆分界明显,一般呈现规则长条状,可见突堤。 |  |

| 建设岸线 | 海陆分界明显,形状规则,有人工痕迹,呈亮白色。 |  | |

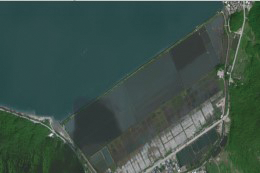

| 渔业岸线 | 颜色近于海水,呈蓝色至深蓝色;岸线比较规则且密集,多分布在基岩岸段和砂质岸段周边。 |  | |

2.2 海岸线变迁分析

2.2.1 海岸线变迁强度

2.2.2 分形维数

2.2.3 岸线利用程度综合指数

表3 不同类型岸线对应的人类利用程度指数赋值Tab.3 Utilization strength index assignment of different coastline types |

| 岸线类型 | 基岩 岸线 | 砂质 岸线 | 港口码头 岸线 | 建设 岸线 | 渔业 岸线 |

|---|---|---|---|---|---|

| Ai | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |

2.2.4 岸线结构

表4 岸线结构模型Tab.4 The coastline structure model |

| 岸线结构 | 说明 |

|---|---|

| 单一 | 每1类岸线比例超过70% |

| 二元 | 每1类岸线比例不超过70%,但存在2类岸线比例超过10% |

| 三元 | 每1类型岸线比例不超过70%,但存在3类岸线比例超过10% |

| 多元 | 每1类型岸线比例不超过70%,但存在4类岸线比例超过10% |

| 无主体 | 每1类型岸线比例不超过15% |

2.2.5 海岸带陆域面积变化

2.3 驱动因素分析

3 结果与分析

3.1 海岸线变化

3.1.1 海岸线长度变化

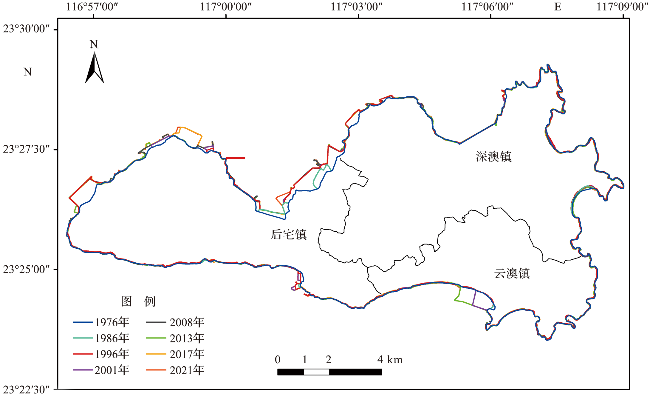

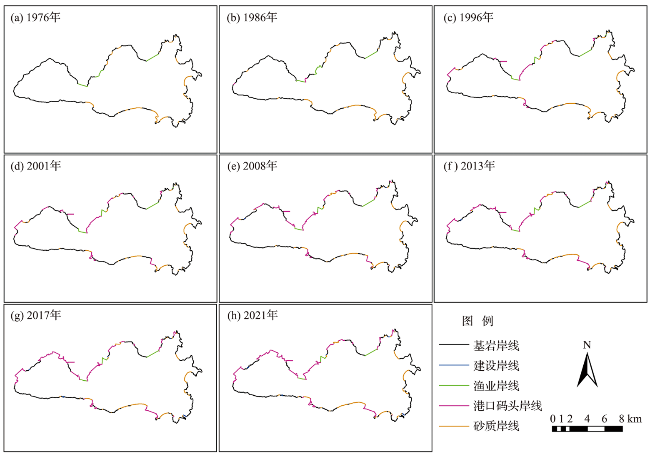

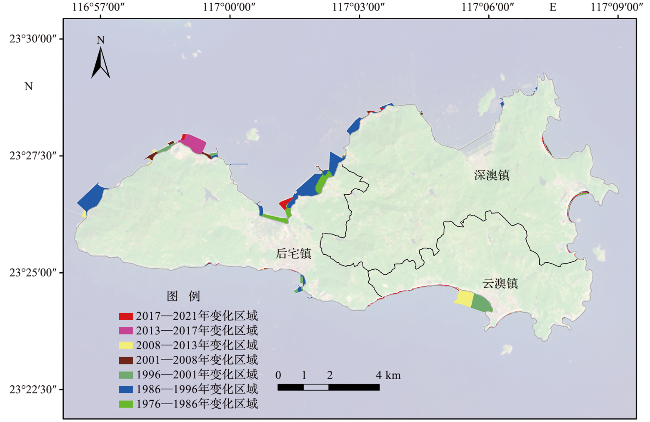

图2 南澳岛海岸线时空演变Fig.2 The temporal and spatial evolution of coastline in Nan’ao Island |

表5 1976—2021年南澳岛海岸线长度变化Tab.5 The length changes of the coastline in Nan’ao Island from 1976 to 2021 |

| 区域 | 海岸线长度/km | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1976年 | 1986年 | 1996年 | 2001年 | 2008年 | 2013年 | 2017年 | 2021年 | |

| 南澳岛 | 75.95 | 76.44 | 80.45 | 80.74 | 84.40 | 85.01 | 85.32 | 87.01 |

| 后宅镇 | 36.99 | 37.55 | 41.16 | 41.47 | 44.45 | 44.86 | 45.59 | 46.86 |

| 云澳镇 | 18.20 | 18.03 | 17.91 | 17.88 | 18.54 | 18.87 | 18.52 | 18.73 |

| 深澳镇 | 20.76 | 20.86 | 21.38 | 21.39 | 21.41 | 21.28 | 21.21 | 21.42 |

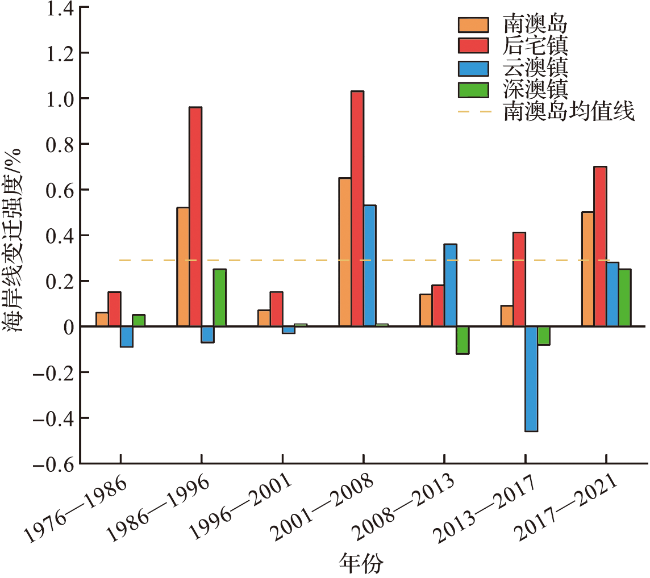

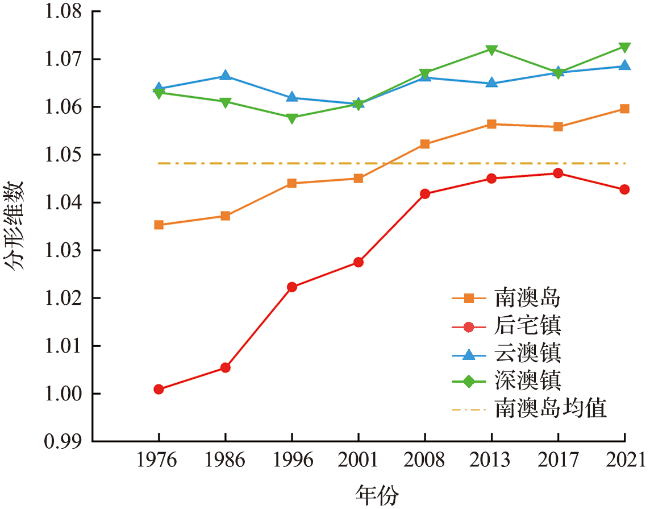

3.1.2 海岸线形态变化

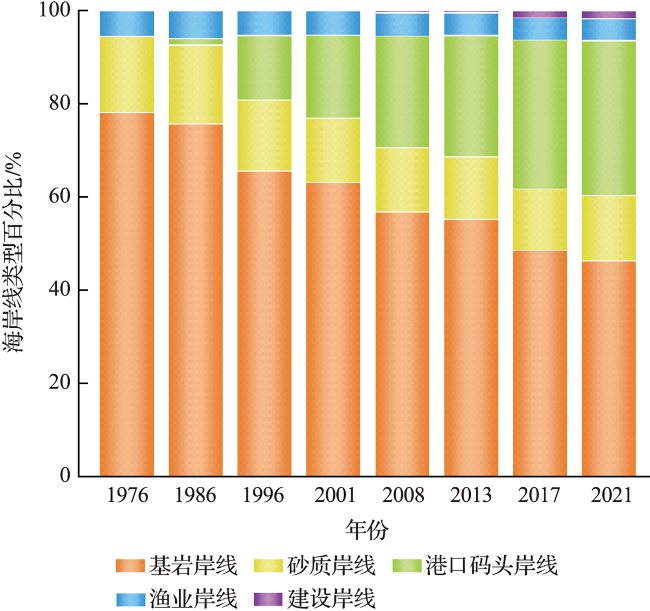

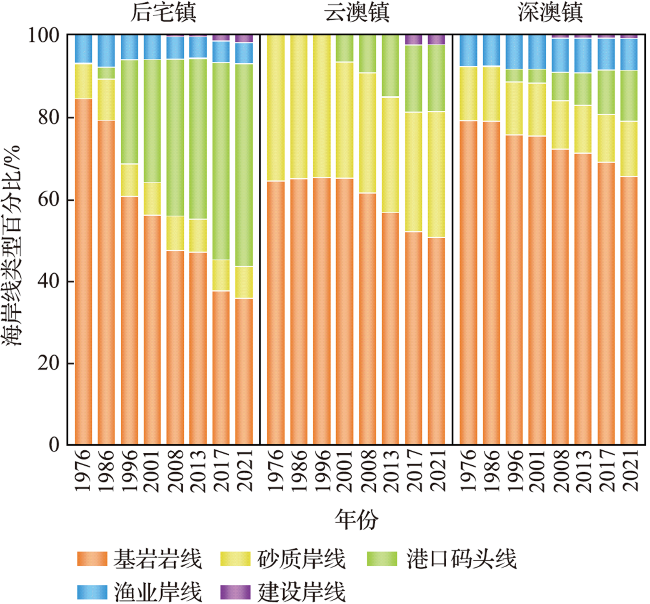

3.1.3 海岸线类型变化

图5 1976—2021年南澳岛不同类型海岸线时空演变Fig.5 The Spatio-temporal evolution of different coastline types in Nan’ao Island from 1976 to 2021 |

图6 1976—2021年南澳岛海岸线类型变化Fig.6 The changes of coastline type in Nan’ao Island from 1976 to 2021 |

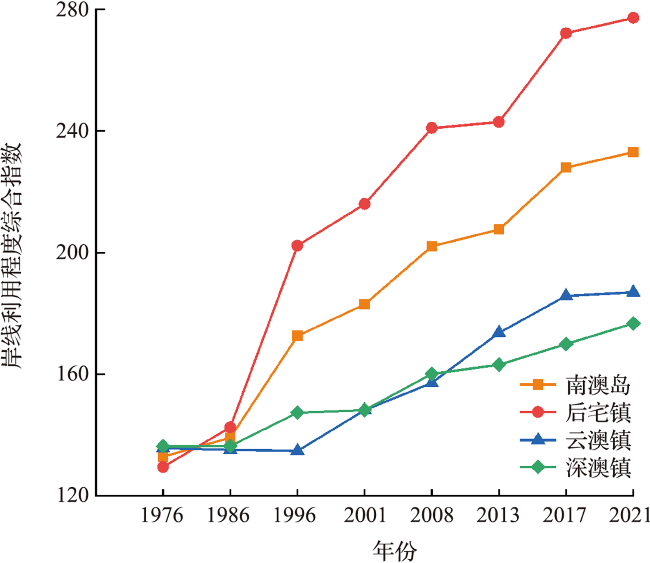

3.1.4 海岸线利用程度变化

表6 1976—2021年南澳岛岸线结构Tab.6 The coastline structure in Nan’ao Island from 1976 to 2021 |

| 区域 | 1976年 | 1986年 | 1996年 | 2001年 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 结构 | 主体类型 | 占比 | 结构 | 主体类型 | 占比 | 结构 | 主体类型 | 占比 | 结构 | 主体类型 | 占比 | ||||

| 南澳岛 | 单一 | 基岩 | 0.78 | 单一 | 基岩 | 0.76 | 三元 | 基岩 | 0.66 | 三元 | 基岩 | 0.63 | |||

| 砂质 | 0.15 | 港口码头 | 0.18 | ||||||||||||

| 港口码头 | 0.14 | 砂质 | 0.14 | ||||||||||||

| 后宅镇 | 单一 | 基岩 | 0.84 | 单一 | 基岩 | 0.80 | 二元 | 基岩 | 0.61 | 二元 | 基岩 | 0.56 | |||

| 港口码头 | 0.25 | 港口码头 | 0.30 | ||||||||||||

| 云澳镇 | 二元 | 基岩 | 0.64 | 二元 | 基岩 | 0.65 | 二元 | 基岩 | 0.65 | 二元 | 基岩 | 0.65 | |||

| 砂质 | 0.36 | 砂质 | 0.35 | 砂质 | 0.35 | 砂质 | 0.28 | ||||||||

| 深澳镇 | 单一 | 基岩 | 0.79 | 单一 | 基岩 | 0.79 | 单一 | 基岩 | 0.76 | 单一 | 基岩 | 0.75 | |||

| 区域 | 2008年 | 2013年 | 2017年 | 2021年 | |||||||||||

| 结构 | 主体类型 | 占比 | 结构 | 主体类型 | 占比 | 结构 | 主体类型 | 占比 | 结构 | 主体类型 | 占比 | ||||

| 南澳岛 | 三元 | 基岩 | 0.57 | 三元 | 基岩 | 0.55 | 三元 | 基岩 | 0.49 | 三元 | 基岩 | 0.46 | |||

| 港口码头 | 0.24 | 港口码头 | 0.26 | 港口码头 | 0.32 | 港口码头 | 0.33 | ||||||||

| 砂质 | 0.14 | 砂质 | 0.13 | 砂质 | 0.13 | 砂质 | 0.14 | ||||||||

| 后宅镇 | 二元 | 基岩 | 0.47 | 二元 | 基岩 | 0.47 | 二元 | 基岩 | 0.38 | 二元 | 基岩 | 0.36 | |||

| 港口码头 | 0.38 | 港口码头 | 0.39 | 港口码头 | 0.48 | 港口码头 | 0.49 | ||||||||

| 云澳镇 | 二元 | 基岩 | 0.61 | 三元 | 基岩 | 0.57 | 三元 | 基岩 | 0.52 | 三元 | 基岩 | 0.51 | |||

| 砂质 | 0.30 | 砂质 | 0.28 | 砂质 | 0.29 | 砂质 | 0.31 | ||||||||

| 港口码头 | 0.15 | 港口码头 | 0.16 | 港口码头 | 0.16 | ||||||||||

| 深澳镇 | 单一 | 基岩 | 0.72 | 单一 | 基岩 | 0.71 | 三元 | 基岩 | 0.69 | 三元 | 基岩 | 0.66 | |||

| 砂质 | 0.12 | 砂质 | 0.13 | ||||||||||||

| 港口码头 | 0.11 | 港口码头 | 0.12 | ||||||||||||

3.1.5 海岸带面积变化

3.2 驱动因素分析

表7 1976—2021年南澳岛海岸线长度与影响因子的关联度Tab.7 Correlation degree between the length of the coastline in Nan’ao Island and the influencing factors of each characteristic value from 1976 to 2021 |

| 驱动因素 | 评价项 | 关联度 | 排名 |

|---|---|---|---|

| 自然因素 | 台风(自然灾害) | 0.944 | 1 |

| 年有效波高 | 0.857 | 2 | |

| 社会因素 | 人口数量 | 0.959 | 1 |

| 港口货物吞吐量 | 0.791 | 2 | |

| 城市化水平 | 0.736 | 3 | |

| 国内生产总值 | 0.641 | 4 | |

| 渔业总产值 | 0.635 | 5 |