0 引言

1 国外船舶气象仪标准研制工作现状

2 我国船舶气象仪标准研制工作现状

表1 船舶气象仪相关标准或指南Tab.1 Standards and guidelines about ship meteorological instrument |

| 标准类型 | 标准名称和编号 | 被替代标准的首版 |

|---|---|---|

| 国家标准 | 《海洋调查规范第3部分海洋气象观测》 (GB/T 12763.3—2020) | 《海洋调查规范第3部分海洋气象观测》 (GB/T 12763.3—2007) |

| 国家标准 | 《船舶海洋水文气象辅助测报规范》(GB/T 17838—2017) | 《船舶海洋水文气象辅助测报规范》(GB/T 17838—1999) |

| 行业标准 | 《船载自动气象站》(QX/T 521—2019) | |

| 行业标准 | 《志愿船自动测报仪》(HY/T 144—2011) | |

| 团体标准 | 《船舶气象仪通用技术规范》(T/CIS 47001—2018) | |

| 国家计量检定规程 | 《船舶气象仪检定规程》(JJG 876—2019) | 《船舶气象仪》(JJG 876—1994) |

| 国际组织技术指南 | WMO No.8《气象仪器和观测方法指南》(2018版) | WMO No.8《气象仪器和观测方法指南》(1954版) |

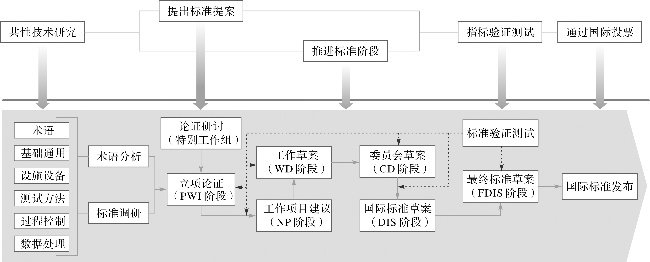

3 推动我国船舶气象仪标准走向国际化的实践探索

3.1 比对国内外标准, 优化关键性技术指标

表2 风要素观测准确度Tab.2 Observation accuracy of wind elements |

| 风要素 | 范围 | 不确定度 | |

|---|---|---|---|

| WMO No. 8 | 新国际标准提案 | ||

| 风速 | ≤5 m/s | 0.5 m/s | 视风速:0.5 m/s |

| >5 m/s | 观测值的10% | 视风速:观测值的10% | |

| 真风速:0.5 m/s+10%×实际风速 | |||

| 风向 | 5° | 相对风向:5° | |

| 真风向:10° | |||