0 引言

1 数据与方法

1.1 数据来源

1.1.1 M8卫星海面温度数据

1.1.2 实测数据

1.2 研究方法

1.2.1 M8卫星海面温度反演算法

1.2.2 匹配方法

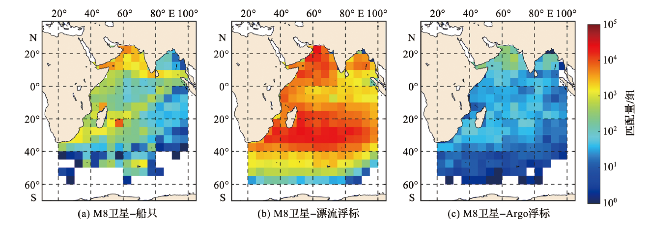

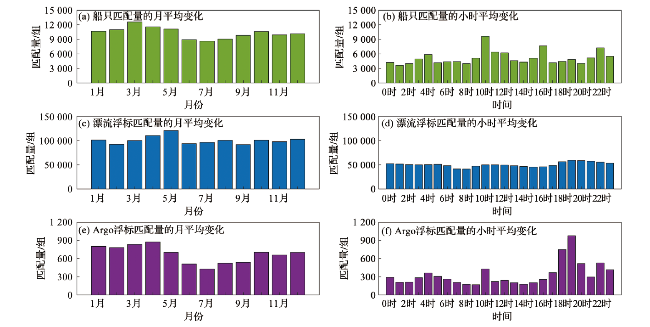

2 M8卫星与实测平台数据的匹配特征

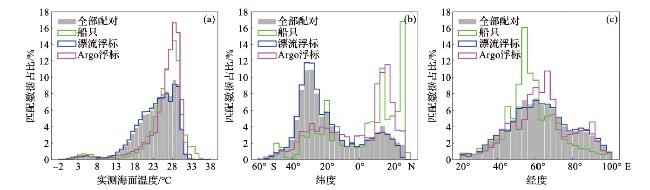

图2 M8卫星与三种实测数据的海面温度(a)、纬度(b)和经度(c)匹配情况分布直方图(海面温度分组间隔为1 ℃,纬度和经度分组间隔为3°,直方图归一化积分为1。) Fig.2 Histograms of SST (a), latitude (b) and longitude (c) distributions for paired M8 and three in-situ platforms (Grouped by 1 ℃ for SST and 3° for latitude and longitude,histograms normalized to a sum of 1.) |

3 M8卫星数据与实测数据误差分析

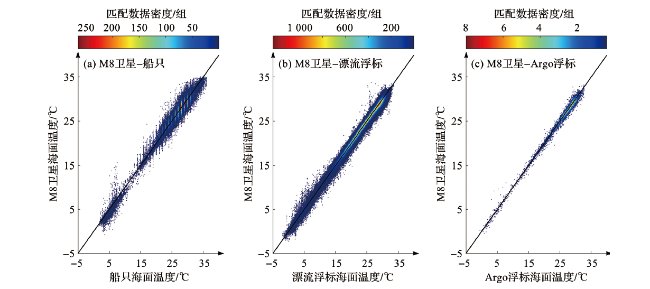

3.1 整体误差统计

表1 M8卫星与三种实测海面温度数据的误差统计表Tab.1 Statistical table of SST errors between M8 and three in-situ platforms |

| 实测平台 | 匹配量/组 | 平均偏差/℃ | 均方根误差/℃ | 决定系数 |

|---|---|---|---|---|

| 船只 | 124 089 | -0.10 | 1.03 | 0.96 |

| 漂流浮标 | 1 208 438 | -0.06 | 0.48 | 0.99 |

| Argo浮标 | 8 067 | -0.10 | 0.53 | 0.99 |

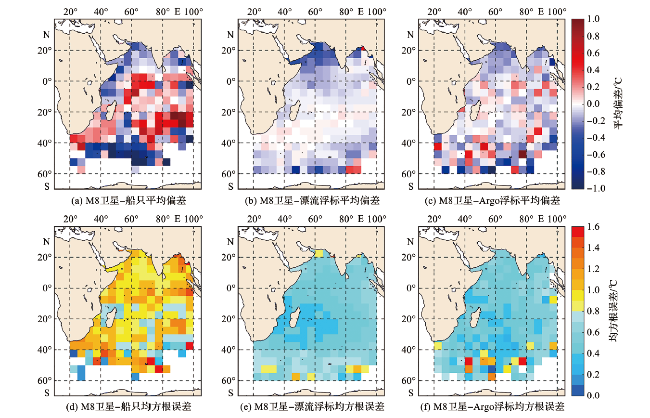

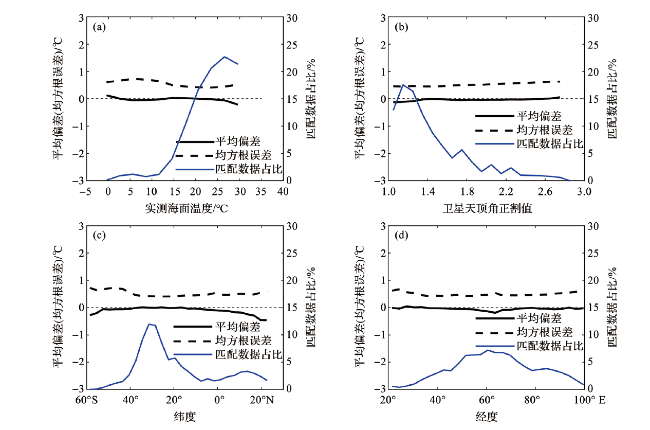

3.2 误差的空间分布

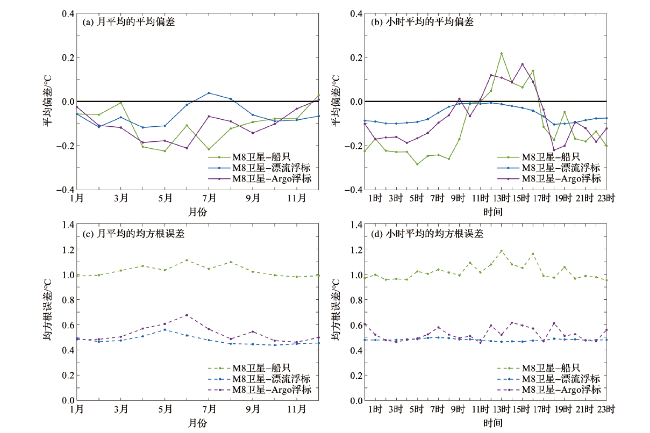

3.3 误差的时间分布

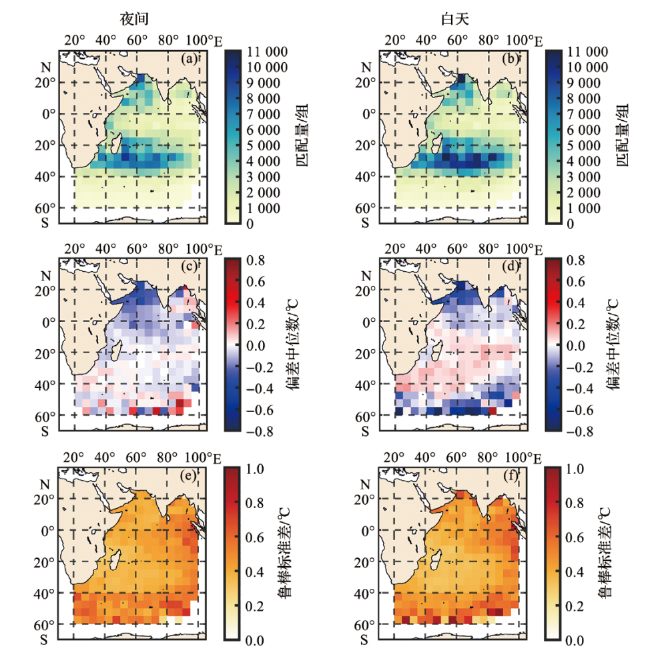

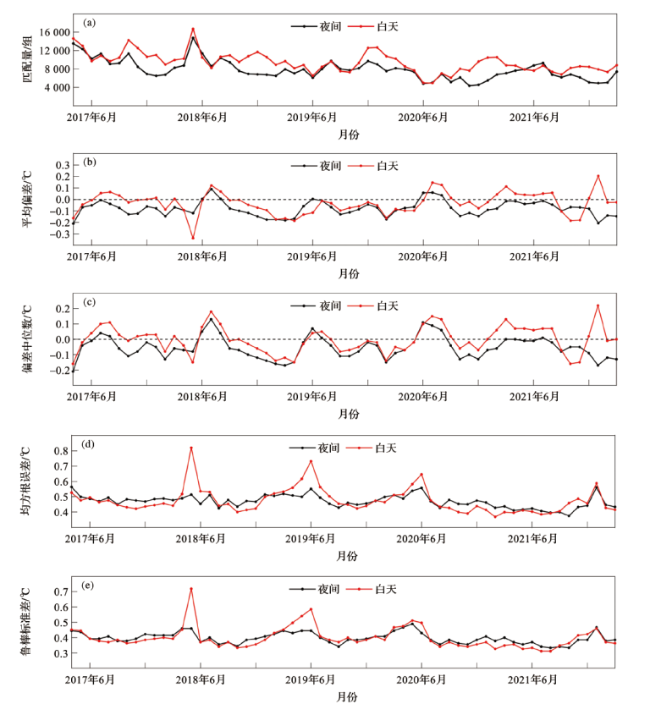

3.4 M8卫星夜间与白天海面温度验证

表2 M8卫星与漂流浮标夜间和白天海面温度误差统计Tab.2 Statistics of SST errors between M8 and drifting buoys for night and day |

| 时段 | 匹配量/组 | 平均偏差/℃ | 偏差中位数/℃ | 均方根误差/℃ | 鲁棒标准差/℃ |

|---|---|---|---|---|---|

| 夜间 | 470 166 | -0.08 | -0.05 | 0.47 | 0.41 |

| 白天 | 566 952 | -0.04 | 0.00 | 0.48 | 0.40 |