早在二十世纪六、七十年代,热含量作为温度的一个外延变量而备受关注

[2-3]。LEVITUS等

[4]采用气候态再分析数据集(World Ocean Database 1998,WOD 98),通过量化1948—1998 年间全球海洋0~3 000 m水深热含量的年际变化,首次指出海洋热含量自二十世纪五十年代开始上升,海洋次表层可能会比海洋表层更先变暖。随后,海洋0~2 000 m的变暖趋势陆续被多项研究证明。GILLE

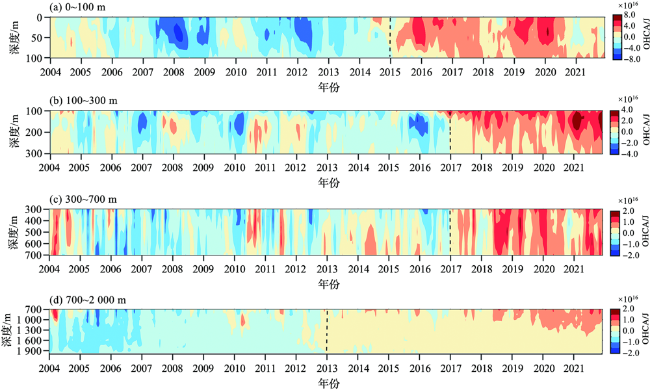

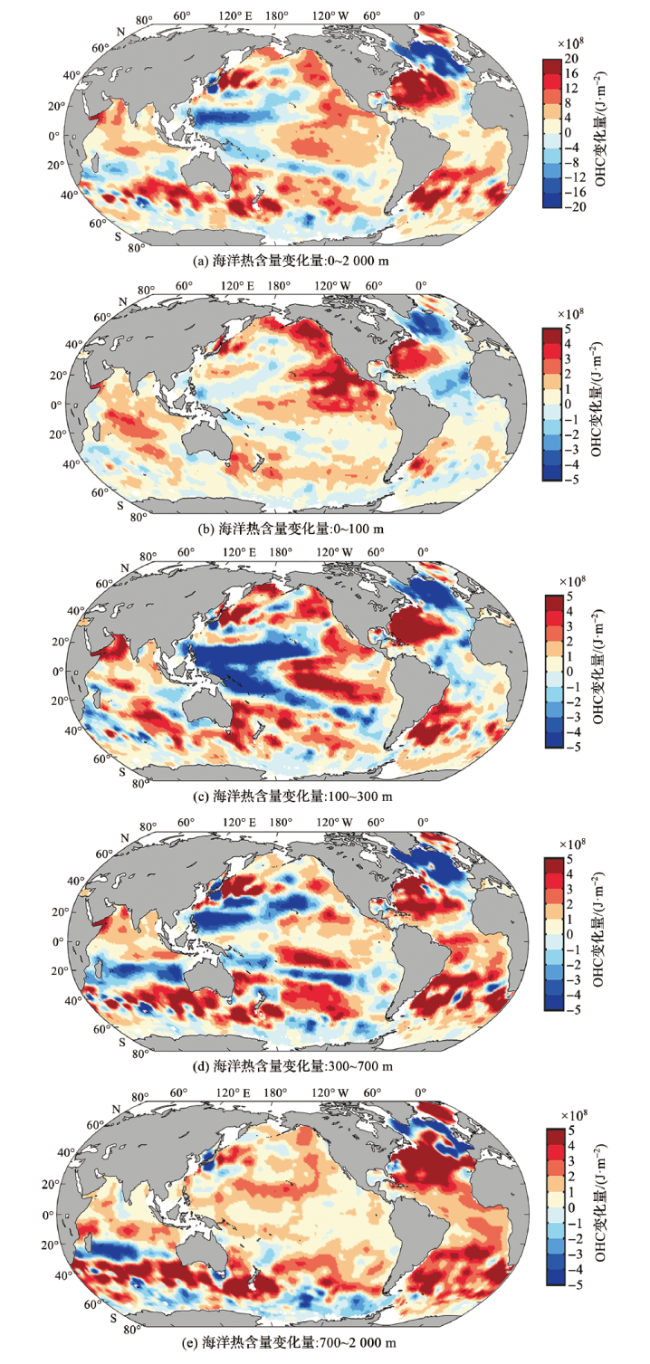

[5]利用WOD 05和船舶测量数据评估了南半球海洋热含量的变化,发现南半球海洋0~1 000 m水深大幅变暖,且集中在南极绕极流区域。LEVITUS等

[6]评估了1955—2010年全球海洋0~2 000 m水深的热含量变化,结果显示,700~2 000 m水层热含量增量约占0~2 000 m水层热含量总增量的三分之一。CHENG等

[7]同样使用WOD数据分析热含量时空演变,发现自1998年以来,所有海洋盆地都经历了显著变暖,南大洋,热带、亚热带太平洋及热带、亚热带大西洋变暖幅度最大。SU等

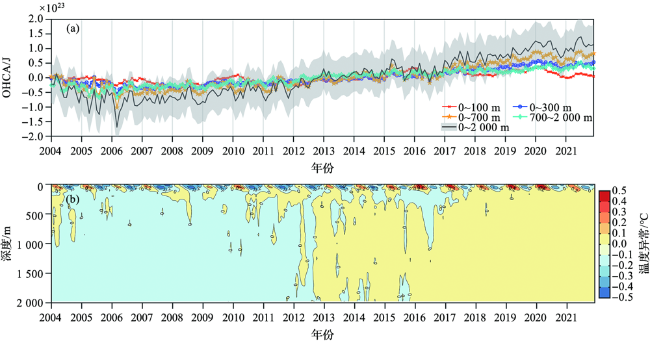

[8]综合利用三种再分析数据集,给出了1992—2022年的海洋热含量异常时间序列,结果显示, 2021年全球海洋热含量异常已经突破1×10

23 J。借助于耦合气候模式数据,CHENG等

[9]指出:就水平空间而言,在不同时期全球海洋变暖的速率并不一致,大西洋和南大洋海域变暖的平均幅度最强,太平洋相对较小,但由于太平洋面积广阔,预计仍将成为最大的海洋热储库。此外,许多学者结合区域温-盐剖面观测数据对海洋热含量的演变机制也开展了一系列研究:如WILLIS等

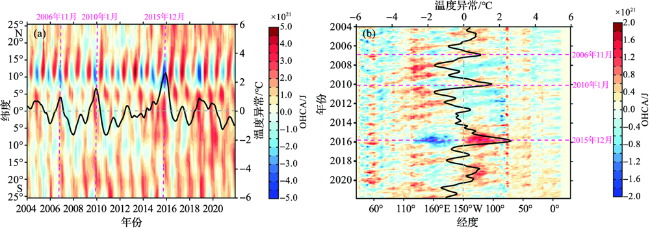

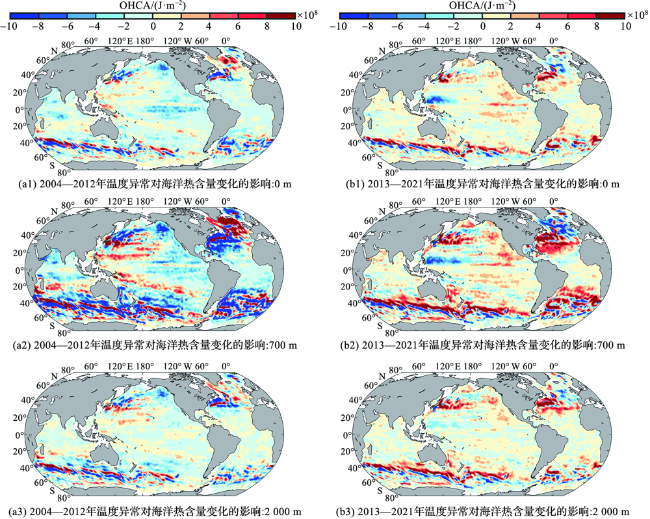

[10]通过对比热带海域热含量异常与 ENSO(El Niño-Southern Oscillation)信号的变化规律,指出ENSO事件对全球海洋热收支具有重要影响;CHENG等

[11]研究表明ENSO是海洋热含量年变化的主要驱动因素,在厄尔尼诺事件中,海洋热含量变化趋势为负值,表征着海洋向大气输送热量。